抗战时分,国度风雨摇荡,复旦大学为续办扶植内迁重庆北碚,这段过程为复旦偏执师生留住了认真精神钞票。而在上海,复旦老校长李登辉秉抓“沪地是我校根基场所,非至万不得已,决不庸俗毁掉”的信念,复原办学并成就“上海补习部”,以自尊无法内迁的师生需求,其范畴一度卓越北碚的复旦渝校。本报记者就这段历史采访了复旦大学校史规划室主任钱益民。 弦歌不辍育精神 记者:抗战时分复旦在北碚的八年被称为“学校隆盛成长的阶段”,这一时分的办学履历为复旦留住了哪些专有的精神钞票?这些钞票在新中国成就后乃至现时的复旦发展中,...

抗战时分,国度风雨摇荡,复旦大学为续办扶植内迁重庆北碚,这段过程为复旦偏执师生留住了认真精神钞票。而在上海,复旦老校长李登辉秉抓“沪地是我校根基场所,非至万不得已,决不庸俗毁掉”的信念,复原办学并成就“上海补习部”,以自尊无法内迁的师生需求,其范畴一度卓越北碚的复旦渝校。本报记者就这段历史采访了复旦大学校史规划室主任钱益民。

弦歌不辍育精神

记者:抗战时分复旦在北碚的八年被称为“学校隆盛成长的阶段”,这一时分的办学履历为复旦留住了哪些专有的精神钞票?这些钞票在新中国成就后乃至现时的复旦发展中,如何体现其影响力?

钱益民:复旦的崛肇端于北碚。在北碚技巧,复旦的生源和校园文化氛围有了很大的变化。复旦在上海办学时由于是私立大学,专任教师少、兼职教师多,学生多来自裕如家庭,师生干系稀薄。抗战迁至北碚后,学子深知背负场所,课余或潜心规划、或实地走访,学风熟悉皎皎。在北碚时,复旦逾越师生积极参与抗日,并与延安干系,成为抗战技巧重庆的红色把柄地之一。

“在夏坝的几年,先生与同学们简略一个公共庭,不到五里路的一个村镇上,这一二千东谈主老是时常容易碰头,天大的神秘,被揭开后五分钟不错传遍全校。”复旦新闻系名师舒宗侨在纪录后方四年兼课活命的《忆重庆,念北碚》中这么描摹。那时复旦与北碚其他机构、规划所张开了较多配合,文史地、生物学等范畴的规划得以鼓励,学校的学术氛围就此奠定。

记者:抗战技巧无边著名学者都聚复旦任教,他们为何取舍战时加入复旦?这些学者的到来对复旦的学科成就、学术氛围产生了若何的即时影响和永恒意思意思?

钱益民:抗战时分的复旦师生东谈主才辈出。北碚当作大后方文化重镇,云集科研院所、高校与政府机构,距战时陪都重庆仅150里,地处嘉陵江畔,水陆交通便利,当然征象宜东谈主。抗战时分,北碚夏坝与重庆沙坪坝、成都华西坝、江津白沙坝合称“四川文化四坝”,是往日大后方的著明文化区,亦然陶冶规划的联想之地。此外,1942年复旦改为国立后,办学经费有了大幅增多,教室、藏书楼、住所等硬件步伐权贵改善,教师待遇大幅提高。时任校长章益借此契机延聘了一批著明学者和科学家,擢升了复旦的师资水平。

艰巨困厄守初心

记者:复旦内迁北碚后,留在上海的师生成就了“上海补习部”。在日伪对上海高校严实管控的环境下,“上海补习部”如何开展责任?

钱益民:战时内迁仅是部分复旦师生的取舍,另有一批师生因各样原因无法内迁,面对失学或转学逆境。因此,数百名沪上学生联名恳请李登辉老校长施济。

鉴于那时上海租界仍允许办学,李登辉顶着压力,抱定“当散即散”的看法,决定复原办学。1938年2月23日,“复旦大学沪校” 在英租界北京路中一相信大楼四楼、五楼开课,后改称“上海补习部”。上海补习部开办不久经费告急,难觉得继,李登辉校长卖掉我方的福特牌老爷车,充作办学经费。

李登辉效能“三不目标”:不向敌伪注册、不受敌伪津贴、不受敌伪干与,若无法坚抓则宁可停办,以此发达民族节气与复旦声誉。汪伪政府扶植部曾计算将圣约翰、复旦、光华、大夏四校团结,李登辉麇集其他三校抑遏,使团结未能得逞。

该校舍先后移动四次,除新闻系和生物系暂停外,文理法商4院11系不绝办学。补习部为临时租房办学,条款简短。虽名为“补习部”,并非正规大学,却收留了战时无法赴内地求知的学生,自尊了沪上师生的需求。

记者:陈望谈先生被称为“夏坝的延安”的灵魂东谈主物,他在新闻系的陶冶和处理中,如何融入民主逾越念念想?除创建新闻馆外,他还有哪些具体举措培养学生的家国情感和社会背负感?

钱益民:陈望谈虽未教悔新闻学专科课,却为体裁院学生开设修辞学、逻辑学等基础课,对培养学生念念维助力极大。

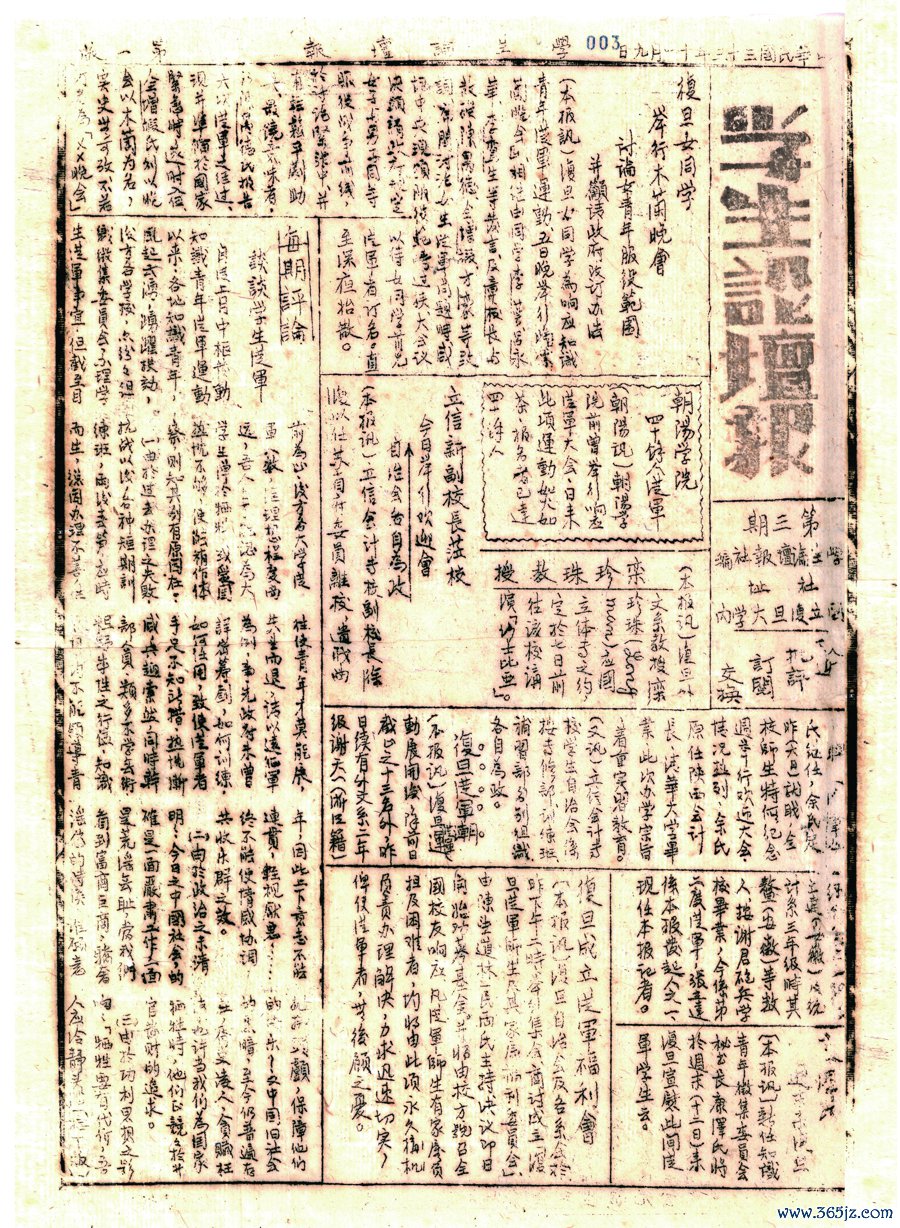

1941年9月至1942年9月,陈望谈代理新闻系主任,1942年起谨慎担任系主任直至1950年。他以“勤学力行”为新闻系“系铭”,援手每周六的“新闻晚会”。这一举止以规划阵势、扣问学术为形式,由中共复旦地下党支部以复旦新闻学会口头组织,每次围绕“新闻与政事”“中国将往那处去”“咱们的出息安在”等主题张开扣问。

1943年3月,他复原“复新通信社”,自任社长,遴聘专任讲师李光诒为总裁剪负责日常责任,下设裁剪、采访、总务三部,均由学生任职,每五日发一次油印稿供各大报选拔。1944年,以复旦大学新闻学会口头出书铅印实习报纸《复旦新闻》。1944年4月,他向社会各界募捐筹建新闻馆,次年建成400泛泛米、含十多间房屋的新闻馆,大幅改善了新闻系办学条款。