华东师范大学的前身包括大夏大学和光华大学。其中,大夏大学于1924年创办,扎根上海办学,校政日隆、校誉日起;光华大学于1925年创办于上海,由声援五卅畅通、已然脱离圣约翰大学的有志师生协力建成,延揽胡适、徐志摩、钱基博、吕念念勉、廖世承、潘光旦等繁多驰名学者前来执教。 1931年九一八事变爆发后,抗日救一火畅通兴起。1937年,八一三淞沪会战爆发,两校均面对战火威逼,为保存训诲文脉各自踏上沉重的移动与遵照之路。大夏大学与复旦大学组建抗战时间第一所联大——“复旦大夏纠合大学”并组团西迁,先迁江西...

华东师范大学的前身包括大夏大学和光华大学。其中,大夏大学于1924年创办,扎根上海办学,校政日隆、校誉日起;光华大学于1925年创办于上海,由声援五卅畅通、已然脱离圣约翰大学的有志师生协力建成,延揽胡适、徐志摩、钱基博、吕念念勉、廖世承、潘光旦等繁多驰名学者前来执教。

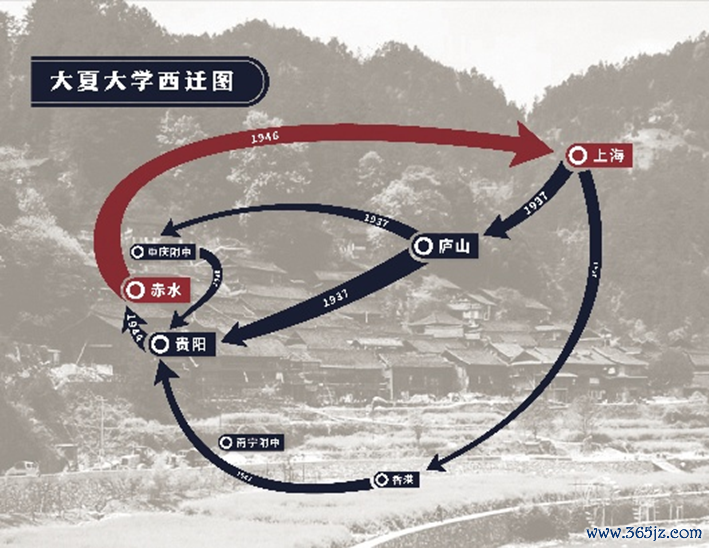

1931年九一八事变爆发后,抗日救一火畅通兴起。1937年,八一三淞沪会战爆发,两校均面对战火威逼,为保存训诲文脉各自踏上沉重的移动与遵照之路。大夏大学与复旦大学组建抗战时间第一所联大——“复旦大夏纠合大学”并组团西迁,先迁江西庐山,后安顿于贵州贵阳;光华大学校长张寿镛决定校本部链接在上海赞助办学,同期在西南创办分校。

总共这个词抗战技术,大夏大学和光华大学永恒赞助训诲救国、学术抗战,在移动办学、抗日宣传、战地职业、东谈主才培养等方面留住了诸多可歌可泣的行状。现撷取几个片断,挂念那段炊火岁月的颠倒回来。

遵照“三苦”传统,以实干投身拨乱反治

大夏大学与光华大学的师生们在炊火中遵照讲台、投身救一火,用举止解释着学问分子的家国情愫。

大夏师生有着西宾苦教、职工苦干、学生苦学的“三苦”精神传统,师生训诲救国,爱国护校。国粹家、大夏国文系主任孙德谦讲授是西宾苦干之典范。在学术不竭上,他与彼时的张尔田和王国维皆名,日本福田千代、德国颜复礼等屡次登门请益。德国汉堡大学重金求购他的《太史公书义法》以讲授学子。

面对国土沦丧,孙德谦讲授甚感悼念,在教化中更为精勤。大夏垂青他的才学,念其常患胃病,颠倒将上课教室从三楼改至二楼,课时从开端的12小时减至9小时。但孙讲授从不因其病痛而旷课或迟到,乃“愈飞腾,力竭嘶声,通常踣地不愿去”。1935年11月,孙德谦讲授晦气在其沪寓病故,享年66岁。

1938年8月12日,光华大学成都分部新校种植工程破土庆典。

1938年8月12日,光华大学成都分部新校种植工程破土庆典。

1937年全面抗战爆发以后,大夏的吴亮平、雷经天、冯白驹、杜星垣、陈国柱、郭空隙等繁多学生或投笔执戟舍身杀敌,或以笔当枪,积极投身抗战救国责任。

在光华大学,驰名学者钱基博通过演讲、上书、保护学生等举止,以文东谈主风骨践行救国担当。1933年12月的一天晚上,正在外文系任教的钱锺书顷刻间叩门并告诉父亲钱基博,他的舍友被持了。次日,钱基博方才得知,当夜上海各大学共200余东谈主被捕,光华大学大家夜校主任和学生共14东谈主亦在此列。最让东谈主啼笑皆非的是,钱基博班上又名“耳微聋”的陆姓女生,只是因为脾性内向害羞,也被看成政事犯持了起来。一时间,为赈济被捕东谈主员,上海各大学校长纷繁驰驱,但收效均有限,事态参预了僵局。

钱基博应校长张寿镛之请,连夜致信同乡吴稚晖,胪陈陆姓女生无辜情况,直言“政权持得愈紧,东谈主心离得越远”,辅导国民党警惕学生间狐疑珍视的病态情状。此信经吴稚晖转交蒋介石后,促成“被捕学生由各大学取保开释”,化解校园危机。

钱基博为迟早相伴的学生倾注了强大的心血,也投以极大的期待。九一八事变后,他也将抗日救一火元素融入了训诲。通过两则毕业传话,或可窥知一二。1936年,钱基博在毕业季传话学生“抛掉笔、闭紧嘴,伸开眼睛看、竖起脊主干”,倡导以实干投身拨乱反治。1937年更强调“光华之义在发达中华英才固有精神”,要肆业子秉持“孝悌忠信逆来顺受”,从文化中寻找精神泉源,“创造当代化训诲以图民族合营”。

他最早将“南京大屠杀”写进历史教科书

吕念念勉是诞生江苏常州家学渊源的史学巨匠,曾在光华大学先后担任国文系、历史系讲授兼系主任。光华大学的学生范泉在《回忆孤岛时间的文艺战友们》一文中纪录,抗战技术,吕念念勉先生“决不向日本鬼子折腰”。

吕念念勉

吕念念勉

1937年,日本帝国意见发动扰乱干戈。不久后,上海沦为“孤岛”,常州接踵失守。旅居孤岛的吕念念勉先生,由于故乡常州的城门口站有日兵岗哨,出进必须脱帽鞠躬,他就坚决逼迫,不再且归。他说:“我已年过半百,泰半辈子夙昔了,决不向日本鬼子折腰!”就这么,他在常州的梓里房屋因为莫得东谈主住,耐久得不到修缮,终于由残漏、剥蚀而倾倒,木材和砖瓦被盗一空,他也绝不选藏。到了1942年8月,收支常州城门的东谈主不错不再弯腰鞠躬,惟有那些戴帽子的,要向日兵岗哨脱帽致意才不错夙昔。因此吕念念勉干脆光着头,回到常州的梓里,何况他还起誓:“不到抗战顺利,我决不再戴帽子,秃顶到底!”

1945年8月,日寇着力,光华大学复校,吕先生又从常州梓里来到了上海。那年12月30日放寒假时,他买了一顶寰宇帽,第二天,他堂堂正正地戴上寰宇帽,自我观赏地回到常州梓里去过年。在日志《扬眉记》里,吕念念勉茂盛地说,这种寰宇帽,是明太祖巩固胡元以后所制定,因此他“戴之昂扬归故乡”!

1941年9月18日,刚巧九一八事变十周年,吕念念勉在上海孤岛完成《吕著中国通史》,挑升采选此日题名。在书末终末一章“翻新途中的中国”,他写谈:“吾东谈主当记得国耻,飞腾图强,以史为鉴,雕饰前行,方不负先烈之抽噎,民族之祈望。”同期,他还援用拜伦的诗句“不信我为奴为隶,今生便了”明志。字里行间,无不彰显其深千里的爱国情愫与强项的民族复兴信念。

吕念念勉是最早将“南京大屠杀”写入历史教科书的学者之一。1946年,他在编纂出书的《低级中学适用 本国史补充读本》中,于第三节“‘七七’及‘八一三’之役”中提到:“上海之兵既撤,自此以西可守之地甚少,我政府乃决意幸驾重庆,而于十二月十三日除去南京。日兵入城,自便杀掠。‘南京暴行’的效果,于今拜访还未至极完好意思,然其罪状,则已彰彰于众东谈主之耳目而不成掩了。”并在习题栏中设有“何谓南京暴行”一题。

1948年,吕念念勉在编撰的《复兴高等中学教科竹帛国史》阐明更为详备:“十二月十三日,南京陨命,军民被屠杀者约三十万东谈主”,“敌军陷我都门以后,毁掉、奸淫、屠杀,无所不至。据都门敌东谈主罪孽拜访委员会拜访效果:我军民被敌集体射杀者十九万余东谈主,此外稀薄屠杀尸体经收埋者十五万余具。是为南京大屠杀案”。这是“南京大屠杀”被害东谈主数初度明确出当今中国东谈主我方编纂的中学教科书中。

为第三次迁校,五争迁建费

大夏大学自1937年12月迁至贵阳,渡过了相对厚重、穷苦却丰富的七年。1944年豫湘桂会战失败,日寇兵犯黔南,贵阳奉令疏散。时任大夏大学校长王伯群斗胆下令大夏第三次迁校,振荡至黔北赤水县。为何迁至赤水,盖出两大考量:一是赤水地处川黔边境,易避战祸;二是预判中国抗战在两年内赶走,为大夏沿长江复员上海作念计谋准备。

大夏要迁校,头等大事是筹措迁建经费。作为私立大学,要获得训诲部补助,甚为贫乏。但王伯群绝不仇怨,五次致函国民政府训诲部长,争取下拨900万元的经费补助。

第一次是11月16日,王伯群星夜急电其时的训诲部长陈立夫,请求拨款900万元国币用于学校疏建费,“俾便沿途迁往黔北之仁怀县,以策安全”。在恭候陈的批复技术,王伯群通过里面渠谈获悉国民党组织部长朱家骅校董将接任训诲部长。11月23日上昼,他径直致电还未精良赴任的朱家骅,请求拨付雷同数缱绻疏建费:“兹以风景日见紧迫,筑市积极疏散,敬祈体贴私立学校经费之艰困。”

是日下昼,王伯群念念筹再三,合计电文写得不够安妥,有避实就虚之嫌。于是,他决定再拟一函,饱含深情地跟朱倾述大夏之沉重经由,他写谈:“渝都别后,时切依驰,北望蜀云,更深怅惘。顷悉吾兄重掌训诲,无不欢庆。”“惟自西迁来黔以后,市面物价飞涨,经费时感拮据,校务之进行虽利,而经济之压迫实深。”在电函中,他讲演了贵阳其他大学疏散情状:“平越交通大学,日来已有一部分员生抵筑转渝。贵州大学师生相率离校者亦多。”在电函终末,他谦虚恳求谈:“素仰吾兄曩日主理训诲,无问公私,一视同仁,而敝校连年来备遭气愤,沉重万分。丁兹危局,已频竭蹶,务恳特予体贴,惠准所请,则不徒群搪塞沉静,而千余芸芸学子实感戴靡涯矣!”

电文发了四天,眼见迁校已全面启动,仍不得训诲部的复电,王伯群甚为心焦。黔桂前方的溃逃,40万百姓及队列、军车涌入贵州,一时贵阳物价飞涨、东谈主心惶遽。11月27日,王伯群第四次致函朱家骅,并默示已安排大夏布告长王裕凯赶赴晋谒。电函曰:本校“教员家族,典籍仪器,均已先行疏散”“素仰吾兄景仰本校,扶掖后进,务恳体贴本校经费之艰困,俯准拨给疏建费九百万元,俾二十年之大夏大学,不致一时中辍”。

12月2日,日军进至黔南地区,少数日军已紧迫至独山,贵阳危险。大夏校园已运转防备国民党部队,见示育部拨款央求一直未见批复,王伯群更加着急。12月4日,他第五次去电催促朱家骅,惠准拨给疏建费并赐交大夏布告长王裕凯,他默示“顷悉钧座东日(12月1日)赴任,合校欢庆,本校于冬日(12月2日)被动驻兵,无法上课。整体员生,现正分途向赤水迁移”,“恳请惠准拨给疏建费九百万元,赐交王讲授,俾便在赤复课,不堪感祷!”

由于训诲部的900万元迁校经费仍难落实,12月7日,王伯群决定抱病赶往重庆,径直面洽朱家骅。12月13日,大夏终接训诲部电文,悉知“前据电请拨发疏建费已为转呈行政院补助”。得此回复,重病中的王伯群表示了欣忭的笑貌。大夏在赤水扎根办学,收货于这笔迁建费的保险和撑持。

(作家为华东师范大学档案馆馆长、校史党史办主任)